Si narra che Archie Shepp, al momento della registrazione, si trovasse in uno stato di forte emotività, tale da fargli temere di doversi fermare. ” Sentivo di rappresentare ognuno che avesse cantato queste canzoni e di avere la responsabilità di rendere esplicito il loro significato. Le mie versioni dovevano essere veritiere, avere la stessa autenticità di quando queste canzoni venivano cantate, rispettare la loro natura . Furono create da persone che erano profondamente tristi: sono canzoni di schiavi.E questo metteva a prova la mia abilità come uomo nero moderno di attraversare quel piano della storia. Potevo farcela? Alla fine sentii che potevo, e le lacrime che sgorgarono dai miei occhi testimoniavano che forse la mia condizione non era cambiata così completamente da non farmi percepire il loro stato d’animo.”

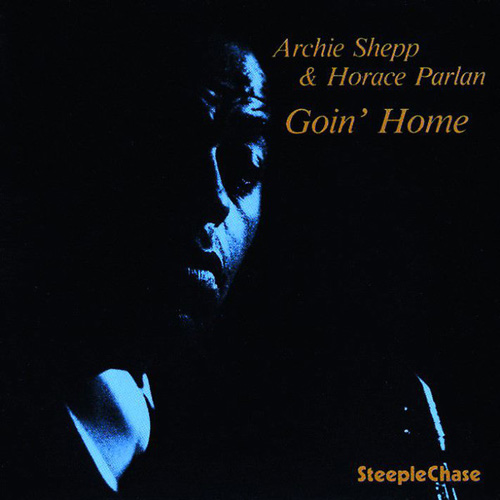

Sono le parole che introducono “Goin’ Home“, pubblicato dall’etichetta danese SteepleChase, il ritorno a casa di Archie Shepp registrato nel 1977 con il pianista Horace Parlan, laddove per casa si intende il patrimonio di canzoni tradizionali, gospel e spirituals che i due decisero di affrontare in quella incisione avvenuta, in realtà, lontano dalla loro casa fisica, il 25 aprile 1977, presso il Sweet Silence Studio di Copenaghen in Danimarca, durante il periodo trascorso in europa dai due musicisti, in cerca, come molti altri jazzmen, di una condizione di vita che negli States stentavano a trovare con la loro musica.

Un disco che fece molto discutere all’epoca della sua pubblicazione perchè se Parlan, di sei anni più giovane, era un pianista dai trascorsi radicati nella tradizione be bop che, dagli inizi con Sonny Stitt, aveva inizato ad aprirsi a forme sonore più avventurose collaborando a due opere di fine anni’50 di Mingus (“Ah Hum” e “Blues and roots“) Archie Shepp era fino a quell’epoca stato identificato come uno degli esponenti di punta della free generation, con una carriera solista lanciata nei fiammeggianti anni sessanta dalle esperienze maturate con Cecil Taylor e Bill Dixon. Uno dei più intransigenti ed ostici fra l’altro, e qui devo aprire una piccola parentesi di ricordi personali. Un amico tempo fa mi confessò che avrebbe anche amato il jazz, ma dopo avere trascorso anni di studentato universitario a condividere la stanza con un collega che metteva “Fire music” fin dal mattino presto, aveva rivisto le proprie posizioni.

Nel 1977, invece, compare un Archie Shepp completamente diverso: l’approccio a quel materiale risalente ai primi decenni del novecento, così importante per la storia, la cultura e l’affermazione identitaria del popolo afroamericano – tema che da sempre risiedeva nel cuore del sassofonista – avviene con totale rispetto delle forme melodiche ed armoniche, trasformando il furore innovativo del free in una palpabile carica emotiva che avvolge queste versioni interpretate nel più assoluto rispetto delle strutture originarie, limitando le parti improvvisate a poche cellule sviluppate intorno ai nuclei tematici.

Il risultato è straordinario per l’intensità di sentimento che Sheep riesce ad esprimere con i suoi sassofoni, un soffio nel quale confluiscono decenni di storia di un popolo.

Nella schematica semplicità della chiave interpetativa scelta, spiccano gli accenti emotivi che il sassofonista riesce ad imprimere alla sua voce: l’intensità del fraseggio al soprano ed il contrasto fra suono e silenzi di “Nobody knows the troubles i’ve seen , l’urlo blues imperioso del tenore di “Go down Moses“, la varietà di registri proposta in “My lord what a morning” da un soprano che sfiora le sonorità di un flauto, la solennità dell’inno “Amazing grace“, la voce smarrita di “Sometimes i feel like a motherless child“, l’agilità blues di “Sweet low sweet chariot“, la grazia di una conclusiva versione capolavoro di “Come sunday“. In una scena dominata dal suono profondo del tenore e da quello graffiante del soprano, il piano di Parlan svolge ergegiamente il ruolo di spalla, diffondendo aromi blues nel rispetto della rigorosa chiave estetica adottata, e limitandosi ad un paio di assoli.

L’esperimento venne ripetuto tre anni dopo, stesso paese e stesso studio, da cui uscì “Trouble in mind” (Steeple Chase) 1980, maggiormente orientato al materiale blues, nel quale si nota un più marcato equilibrio fra i due protagonisti, con Parlan spesso libero di esplorare le dodici battute nelle chiavi espressive preferite. La mia segnalazione va ad una “Nobody knows you when you’down and out” ed alla conclusiva “St. James Infirmary” che, per intensità e sfumature emotive, non avrebbero sfigurato accanto alle perle del primo episodio.

In seguito la collaborazione fra i due proseguì in diverse occasioni, sia discografiche con apertura a standards del jazz più recenti (“Reunion” del 1987, “Swing low” del 2001) ) sia nel corso di esibizioni dal vivo talvolta riprese su disco. Ma quel primo incontro, quell’immersione nelle radici del proprio popolo, resta a segnare, nella carriera di Shepp, l’avvio di un percorso che lo avrebbe portato, negli anni seguenti e fino ad oggi, con la vitalità testimoniata dal recente “All my people” (2001) in coppia con il pianista Jason Moran, a coprire molti e diversi territori della black music.

Se non conoscete “Going home” e, come mi auguro stimolati da queste righe, deciderete di accostarvi a quest’opera, fatelo dedicandole la massima ed esclusiva attenzione, entrateci come si entra in un luogo che richiede rispetto e dedizione. Ne sarete sicuramente ripagati, quasi aveste assistito ad una lezione di Storia.